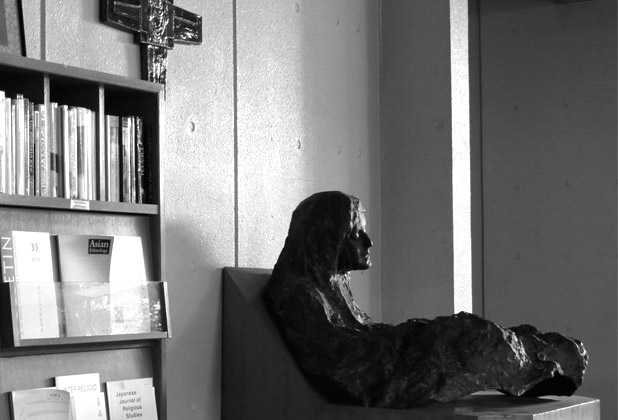

Nanzan Institute for Religion and Culture

One of the three main research institutes at Nanzan University, the NIRC is a global hub for scholars to engage in discussions on all aspects of religion through conferences, workshops, and lectures. The Institute also produces an array of internationally acclaimed publications on religion and intercultural philosophy.

Japanese Journal of Religious Studies

A peer-reviewed journal specializing in the publication of research on the study of Japanese religions.

Bulletin of the Nanzan Institute for Religion and Culture

An English-language journal documenting the annual research activities of the Nanzan Institute for Religion and Culture.

News and Announcements

Tremblay on Nishida

Project Research Jacynthe Tremblay has published two volumes on Nishida Kitaro. Order here.

Kant in Japan

Rainer Schulzer will give a public lecture on 19 April about Ernest F. Fenollosa's lectures on Kant. See here for details.

Talk on Ecology and Nature

On 10 April, Project Researcher Bendik Manum will discuss his research on the philosophy of ecology and the nature of living things. See here for details.

NIRC on YouTube

NIRC events can be viewed on our YouTube channel.

Submissions

If you are interesting in submitting to the Japanese Journal of Religious Studies, please download the Style Guide.

About the Institute

The Nanzan Institute for Religion and Culture was founded in 1976 with the aim of promoting dialogue among religions, philosophies, and cultures East and West.